[みどころ | 交通 | 関連情報 | 指定 | 地質学的な意義]

みどころ

写真1:三子山西方山麓に分布する風成砂層(珪砂層)の採掘場

大田市の南西部、温泉津町井田地区に位置する三子山周辺には、均質な砂層が分布しています。この砂層は、周辺に分布する大江高山前・後期火山岩類や水成堆積物等からなる約300万~150万年前(鮮新世後期~更新世初頭)に堆積した都野津層の上部に属します。特に、三子山の東西山麓に分布する砂層は、珪砂鉱床(ガラスや鋳物原料)として採掘されています。西側では東西約500m、南北約800mの広がりを有し、層厚は約50m。東側では東西約300m、南北約300mの広がりを有し、層厚は約60mと推定されています。西側では採掘が進み、第1採掘場は埋立て造成され、現在第2採掘場が稼行されています。日本でも有数な埋蔵量を誇る珪砂鉱床が見どころです。

|

|

|

| 写真2:砂層は、水平な層理のほか斜層理も発達。 | 写真3:粒度組成は、粘土分10%、砂分90%。SiO2は94% |

アクセス

島根県大田市温泉津町井田地内に位置し、車では、温泉津町方面からは、県道温泉津川本線(4)より鉱山専用道路(6)、町道(7)、(8)、(9)を通過して見学可能。(鉱山区域内には立ち入り禁止)

関連する情報

特になし。

天然記念物などの指定情報

特になし。

地質学的な意義

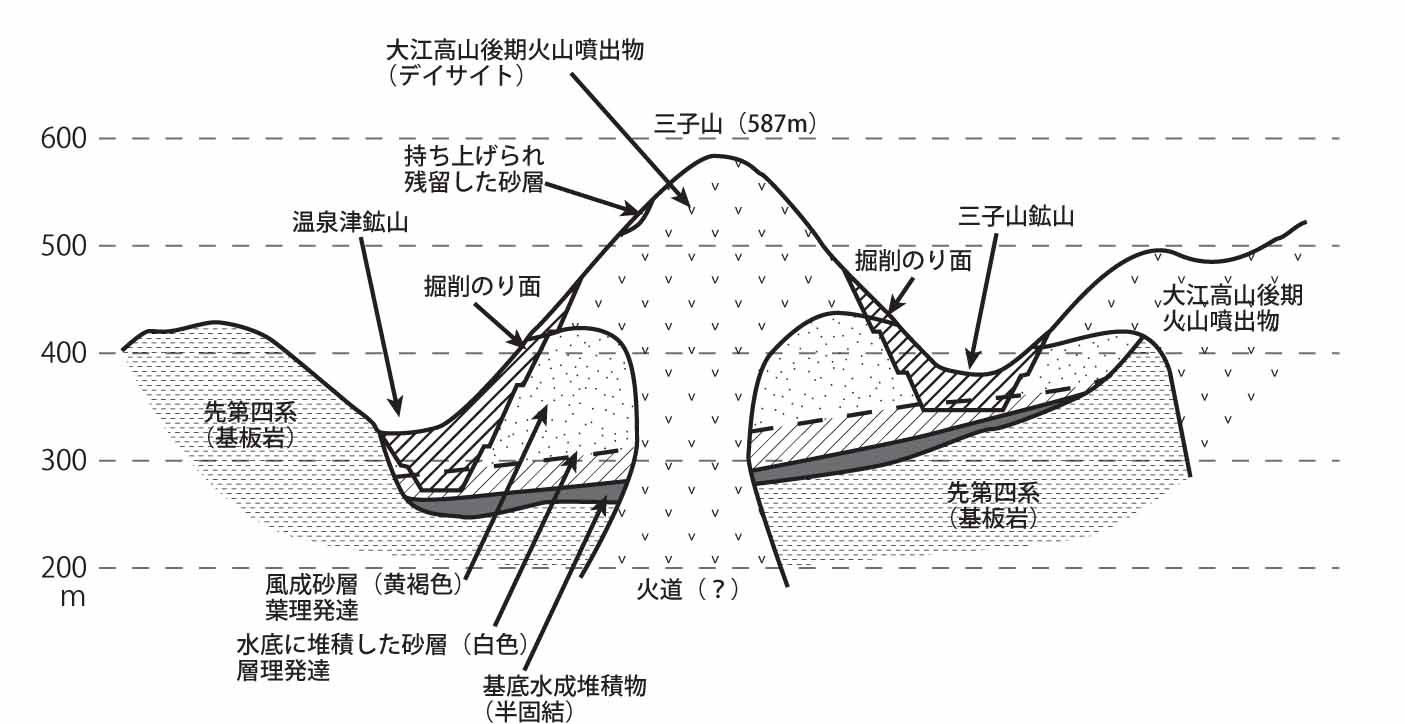

この砂層は、180万年前頃の第四紀初頭、現在の日本海に面した海岸部より伸びる細長い入り江が三子山の南方まで入り込んでいました。強い西風によってこの湾の波打ち際から砂が陸側に運ばれ堆積して、砂丘がつくられたと考えられます。層厚は50~60mにも及び、赤褐色を呈する水平な粘性土層(層厚数cm~数十cm)が数枚はさまれていることから、休止期を伴いながらも相当長期間供給されていたものと推測されます。その後、大江高山火山群の一つ三子山火山の貫入、噴出によって現在の地形・地質が形成されました。(図1参照)

図1:模式断面図