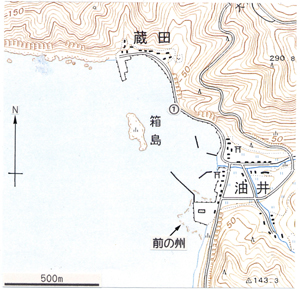

油井海岸の前の州隠岐郡隠岐の島町油井港 島後で一番広い波食棚をみてみましょう。 キーワード:波食棚 郡層 大潮 箱島 潮位 (執筆:山内靖喜)

|

国土地理院発行1:25000地形図[隠岐北方]より |

[みどころ | 交通 | 関連情報 | 指定 | 地質学的な意義]

みどころ

写真1:油井港南方からみた前の州 写真左上隅の黒いのが箱島(写真2)

油井港の防波堤は波食棚の上に作られてい

ます。この波食棚は170m×220m程度の広がりをもち、島後で最も広い波食棚で、前の州とよばれています。波食棚は潮が満ちて海水面が高くなると海水面下に隠れ、潮が引いて海水面が低いときには水面上に現れる平坦な磯で、ベンチと呼ばれることもあります。波食棚は打ち寄せる波の浸食によってつくられたものです。とくに、油井の海岸は西に面しておりますので、冬期には北西の季節風によって大波が激しく打ち寄せます。嵐のときなどに海岸に打ち寄せる大波は、海底の砂や礫も巻き込んで波と一緒に海岸に打ち寄せて、海岸の岩や崖を浸食します。

前の州の北西約300mにある箱島にも波食棚があります。この波食棚は通常はあまり水面下に隠れることはありません。写真1(2008年11月22日撮影)に見られるように、前の州がほとんど海面下にあるときに箱島はほとんど海水に覆われておりません(写真2)。前の州も箱島も共に郡層の礫岩からできた磯です。この違いには2つの可能性が考えられます。一つは、箱島の波食棚は海面が今より僅かに高かった時代につくられた波食棚の可能性です。二つ目は、箱島の北側にある高い崖が北西の季節風による大波を防いでいて、前の州ほど強い大波を受けにくいという可能性です。

前の州には海水浴を兼ねて夏の大潮のときにいくのが面白いでしょう。出かける前に、気象庁のホームページで潮位予報をみましょう。

アクセス

隠岐郡隠岐の島町油井港

西郷港より県道西郷都万五箇線を都万経由で約27km行くと油井港。

関連する情報

気象庁ホームページ:http://www.jma.go.jp/jma/index.html

このweb siteの「津戸~あいらんどパーク周辺」と「浄土ヶ浦」でも波食棚がみられます。

天然記念物などの指定情報

大山隠岐国立公園

地質学的な意義

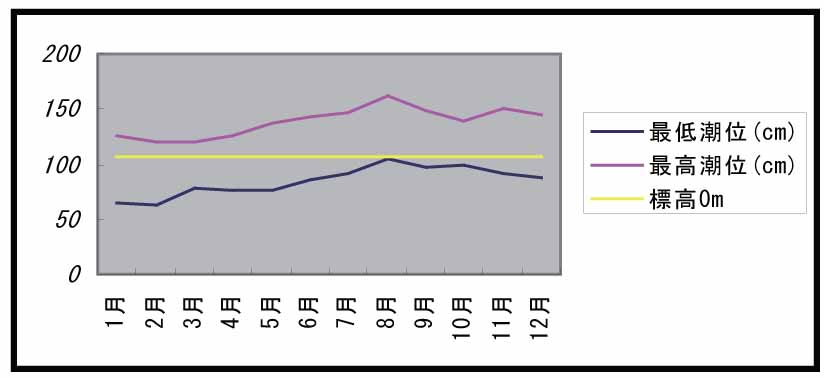

島後の海岸における潮の満ち干による海水面の高さの変化、すなわち潮位は西郷湾で測られております。図1は便宜上、2008年の各月の最高潮位(赤線)と最低潮位(青線)を示したものです。各月にはこの線の間を海面が上下したことを示しています。図1には示されておりませんが、1日の潮位の変化量は30~50cmほど、1ヶ月間での変化量は40~60cm、1年間の変化量は約1.2mです。図1を見て頂くとお判りになるように、潮位は2~3月には全体的に低く、8月には最も高くなります。そのため、前の州は夏には海面上に現れる日数が少ないのです。

瀬戸内海や太平洋に比べて、潮の満ち干による海水面の変化量が30~50cmと少ないのは日本海の特徴です。たとえば、瀬戸内海沿岸の宇野港での1日の満潮と干潮の差は平均で2m程度、最大で2.7mあります。そのため、遠浅の海では大潮のときに沖の方まで干上がるため、潮干狩りができます。

なお、島後の山や平野の高さ、すなわち標高の基準は西郷湾の平均海水面です。西郷湾の海水面は西郷検潮所(写真3、港町の合同庁舎東側)で常に測定されており、測定値は気象庁のホームページでみることができます。

|

|

| 図1:西郷湾における2008年の毎月の最高・最低潮位の変化 | 写真3:西郷検潮所 |